Wildbrethygiene

Nach der Definition des Codex Alimentarius (Der Codex Alimentarius ist eine Sammlung von Normen für die Lebensmittelsicherheit und -produktqualität der Vereinten Nationen, die von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation und der Weltgesundheitsorganisation erstmals 1963 herausgegeben wurde) umfasst die Lebensmittelhygiene „alle Bedingungen und Maßnahmen, die für die Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung und Distribution von Lebensmitteln erforderlich sind, um ein gesundheitlich unbedenkliches (sicheres), gesundes und bekömmliches Produkt zu erhalten, das zum menschlichen Verzehr geeignet ist.“

Neben dem Aspekt, der Jäger ist Naturschützer, kommt ihm auch die Rolle des Lebensmittel-Lieferanten zu. Wildbret ist gesund und wird immer beliebter als hochwertiges Nahrungsmittel. Damit dies sicher und gefahrenlos in den Verkehr gebracht werden kann sind neben dem ethischen Umgang mit dem Lebensmittel Wild auch viele rechtliche Vorschriften und Normen zu beachten. Nicht Umsonst ist für die Zulassung zur Jägerprüfung die ausreichende Sachkunde nachzuweisen. Später in der Prüfung selbst wird dem Thema ebenso große Aufmerksamkeit geschenkt und wird schnell eine Bestehenshürde. Ausschließlich durch Schuss oder mit der kalten Waffe erlegtes Wild kann als Lebensmittel in den Verzehr gebracht werden. Fallwild, verunfalltes oder tot aufgefundenes Wild ist als Lebensmittel ausgeschlossen. Die Ausnahme stellt verunfalltes, lebend aufgefunden, mit dem Fangschuss getötetes Wild dar, wenn es einer amtlichen Fleischuntersuchung unterzogen wurde.

Die Wildbrethygiene beginnt vor dem Schuss, mit dem Ansprechen des Wildes und dem möglichen erkennen von bedenklichen Merkmalen. Geht weiter zur Beschau des erlegten Tieres, über die einwandfreie Verarbeitung bis hin zur Abgabe an den Endverbraucher oder der eigenen Zubereitung.

Wichtig ist ebenfalls zu wissen, dass die Verantwortung in vollem Umfang bei uns als Jäger liegt. Ethisch, moralisch, Straf- und Zivilrechtlich.

Rechtsgrundlagen

EU-Vorschriften:

VO (EG) 178/2002: Lebensmittelbasisverordnung

VO (EG) 852/2004: Allgemeine Hygienevorschriften

VO (EG) 853/2004: Spezielle Hygienevorschriften

VO (EG) 2075/2005: Amtliche Fleischbeschau auf Trichinen

Nationale Vorschriften:

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts

Artikel 1: Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV)

Artikel 2: Tierische Lebensmittelhygiene-Verordnung (Tier-LMHV)

Primärproduktion: Erlegen und Ausweiden von Wild, Zerwirken nur nach behördlicher Registrierung als Lebensmittelunternehmer

Primärerzeugnis: Wildbret (einschließlich Aufbruch) im Ganzen oder in Teilstücke zerwirkt

Sekundärproduktion: Verarbeiten von Wildbret (Zulassung als Wildbearbeitungsbetrieb notwendig)

Sekundärerzeugnis: Schinken, Wurstwaren, Pasteten etc.

Kundige Person

Eine kundige Person ist mindestens eine Person bei einer Jagdgesellschaft, die ausreichend geschult ist, um das Wild vor Ort einer ersten Untersuchung unterziehen zu können. Die kundige Person ist erforderlich, wenn erlegtes Großwild (Schalenwild), ohne Kopf und Organe, an zugelassene Wildverarbeitungsbetriebe abgegeben werden soll und/oder wenn Kleinwild (Hasen, Kaninchen, Federwild) an zugelassene Wildbearbeitungsbetriebe abgegeben werden soll. Seit 2006 ist die Schulung zur kundigen Person Teil der Jägerausbildung und Vorrausetzung zur Zulassung zur Prüfung. Am erlegten Stück hat er das Wild auf bedenkliche Merkmale zu prüfen, Anhand einer Untersuchung aller Organe, der Eingeweide und des Muskelfleisch. Im Zweifel ist eine weitergehende Untersuchung durch das Veterinäramt zu veranlassen.

Bedenkliche Merkmale gemäß Tier-LMHV, Anlage 4 Anforderungen an die Abgabe kleiner Mengen von erlegtem Wild oder Fleisch von erlegtem Wild (Fundstelle: BGBl. I 2018, 494)

Beim Gewinnen des Fleisches ist Folgendes zu beachten:

1.1 Großwild ist so schnell wie möglich, Kleinwild spätestens bei der Abgabe aufzubrechen und auszuweiden. Das Enthäuten und eine Zerlegung von Großwild am Erlegeort ist nur zulässig, wenn der Transport sonst nicht möglich ist.

1.2 Großwild ist unmittelbar nach dem Aufbrechen und Ausweiden so aufzubewahren, dass es gründlich auskühlen und in den Körperhöhlen abtrocknen kann. Kleinwild ist unmittelbar nach dem Erlegen so aufzubewahren, dass es gründlich auskühlen kann. Großwild muss alsbald nach dem Erlegen auf eine Innentemperatur von höchstens + 7 °C, Kleinwild auf eine Innentemperatur von höchstens + 4 °C abgekühlt sein; erforderlichenfalls ist das erlegte Wild dazu in eine geeignete Kühleinrichtung zu verbringen.

1.3 Beim Erlegen, Aufbrechen, Zerwirken und weiteren Behandeln ist auf Merkmale zu achten, die das Fleisch als gesundheitlich bedenklich erscheinen lassen. Diese liegen vor bei

-

abnormen Verhaltensweisen oder Störungen des Allgemeinbefindens;

-

Fehlen von Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung als Todesursache (Fallwild);

-

Geschwülsten oder Abszessen, wenn sie zahlreich oder verteilt in inneren Organen oder in der Muskulatur vorkommen;

-

Schwellungen der Gelenke oder Hoden, Hodenvereiterung, Leber- oder Milzschwellung, Darm- oder Nabelentzündung, bei Federwild Entzündung des Herzens, des Drüsen- oder Muskelmagens;

-

fremdem Inhalt in den Körperhöhlen, insbesondere Magen- und Darminhalt oder Harn, wenn Brust- oder Bauchfell verfärbt ist;

-

erheblicher Gasbildung im Magen- und Darmkanal mit Verfärbung der inneren Organe;

-

erheblichen Abweichungen der Muskulatur oder der Organe in Farbe, Konsistenz oder Geruch;

-

offenen Knochenbrüchen, soweit sie nicht unmittelbar mit dem Erlegen in Zusammenhang stehen;

-

erheblicher Abmagerung;

-

frischen Verklebungen oder Verwachsungen von Organen mit Brust- oder Bauchfell;

-

Geschwülste oder Wucherungen im Kopfbereich oder an den Ständern bei Federwild;

-

verklebten Augenlidern, Anzeichen von Durchfall, insbesondere im Bereich der Kloake, sowie Verklebungen und sonstigen Veränderungen der Befiederung, Haut- und Kopfanhänge sowie Ständer bei Federwild;

-

sonstigen erheblichen sinnfälligen Veränderungen außer Schussverletzungen.

1.4 Eingeweide, die Veränderungen aufweisen, sind so zu kennzeichnen, dass die Zugehörigkeit zu dem betreffenden Wildkörper festgestellt werden kann; sie müssen bis zum Abschluss der amtlichen Untersuchungen beim Wildkörper verbleiben.

2. Es ist durch geeignete Maßnahmen oder Vorrichtungen sicherzustellen, dass beim Zerlegen und Umhüllen Fleisch von Großwild auf einer Temperatur von nicht mehr als + 7 °C und Fleisch von Kleinwild auf einer Temperatur von nicht mehr als + 4 °C gehalten wird.

3. Räume zum Sammeln von Groß- und Kleinwild nach dem Erlegen (Wildkammern) müssen über

-

eine geeignete Kühleinrichtung verfügen, wenn auf andere Weise eine gründliche Auskühlung des erlegten Wildes nicht erreicht werden kann;

-

einen geeigneten Platz zum Enthäuten und Zerlegen verfügen, wenn diese Arbeiten darin ausgeführt werden.

4. In den Räumen und gegebenenfalls in Wildkammern gilt für die Bearbeitung des erlegten Wildes Folgendes:

-

Untersuchungspflichtiges erlegtes Wild ist so rechtzeitig der Untersuchung zuzuführen, dass Veränderungen bei der amtlichen Untersuchung erkannt und beurteilt werden können.

-

Erlegtes Großwild ist auf Ersuchen des amtlichen Untersuchers zur Untersuchung zu enthäuten; der Brustkorb ist zu öffnen. Die Wirbelsäule und der Kopf sind längs zu spalten, wenn nach Feststellung des Untersuchers gesundheitliche Gründe dies erforderlich machen. Erlegtes Großwild in der Decke darf nicht eingefroren werden.

-

Erlegtes Federwild ist auf Verlangen des Untersuchers zur Untersuchung so herzurichten, dass die nach der fachlichen Beurteilung erforderlichen Untersuchungen durchgeführt werden können. Ungerupftes und nicht ausgenommenes Federwild darf nicht eingefroren werden.

-

Großwild in der Decke oder Kleinwild in der Decke oder im Federkleid darf Fleisch von erlegtem Wild nicht berühren.

Die sogenannte Amtliche Fleischuntersuchung (durch das örtlich zuständige Veterinäramt), kann ausbleiben, wenn der Jäger keine bedenklichen Merkmale feststellt (außer Trichinen Untersuchung bei Schwarzwild) und das Fleisch für den Eigenverbrauch (privat und im häuslichen Bereich) verwendet wird. Wird das Wild nicht direkt und in den gewerblichen Umlauf gebracht, ist in jedem Fall die Amtliche Untersuchung zu veranlassen.

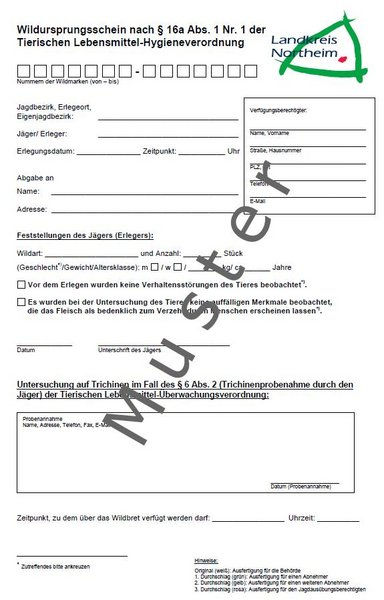

Wenn dem Wildverarbeitungsbetrieb nicht der Kopf und die roten Organe mitgeliefert werden, hat die kundige Person eine Bescheinigung auszustellen, die erkennen lässt, dass

-

es keine Verhaltensstörung des Wild vor dem erlegen gab,

-

die Eingeweide keine bedenklichen Merkmale aufgewiesen haben,

-

der Erlegeort und Zeitpunkt

Vorlage bei der amtlichen Beschau: „Die aussagekräftigsten Organe!"

-

-

Kopf ohne Hauer, Geweih oder Hörner

-

Eingeweide ohne Magen und Darm, die Organe Herz, Lunge, Leber, Milz und Nieren werden beim Aufbruch entnommen und müssen bei der amtlichen Fleischuntersuchung vorgelegt werden.